Две линии одной судьбы

На двух языках

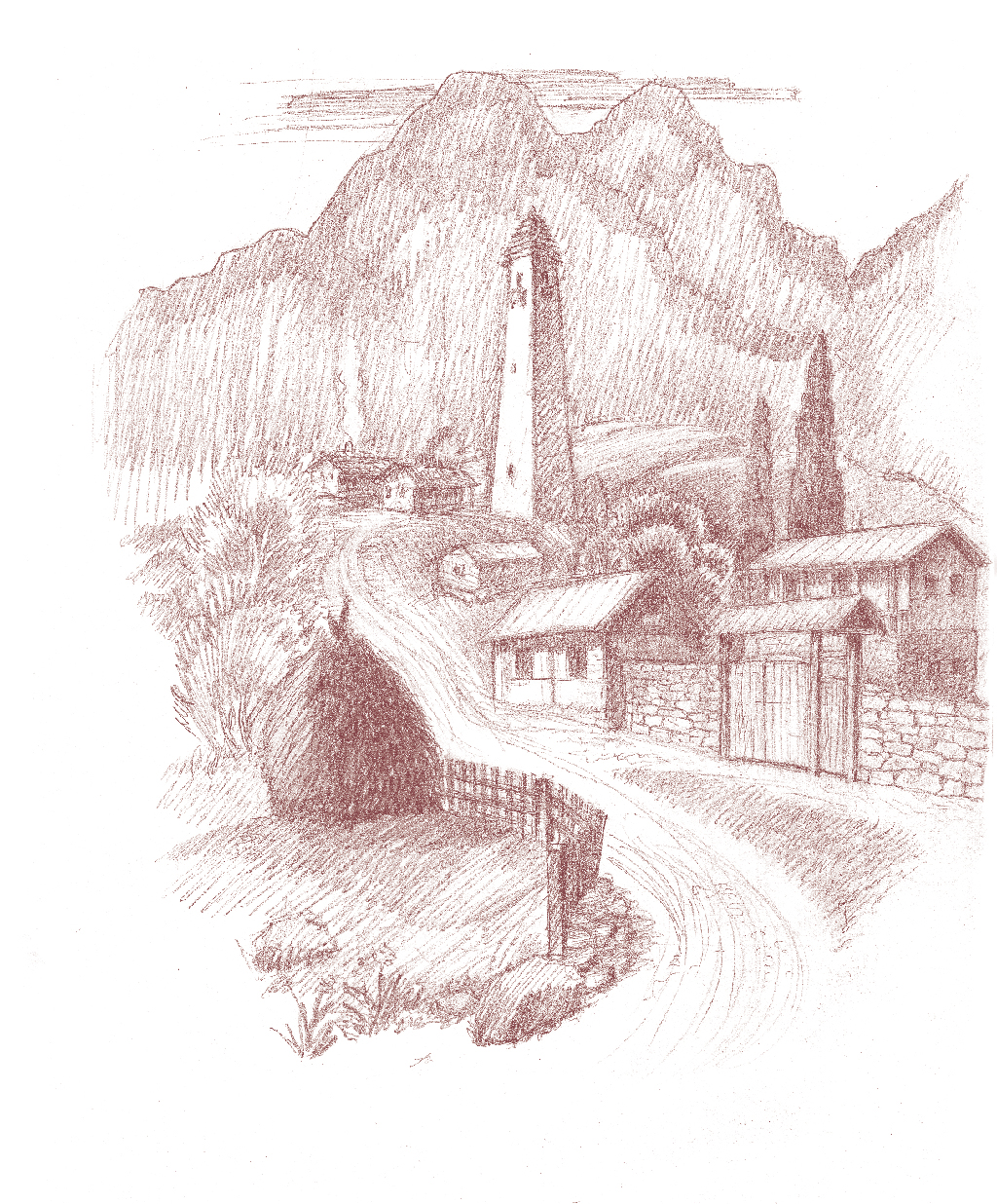

Сегодня здесь сохранилась шестиэтажная (!) боевая башня, рядом с которой полуразрушенные стены строений комплекса. Стройную красавицу венчает чешуйчатая крыша. Если увидишь ее издалека, то обязательно подивишься, насколько она кажется хрупкой и даже миниатюрной. Хвала создателю! Сохранилось предание, что строил ее в XVII веке знаменитый ингушский зодчий Ханой Хинг. А сами Хашагульговы подарили и землякам, и всему миру замечательных сыновей и дочерей. Сегодня речь об Али Татаровиче Хашагульгове – ингушском поэте, прозаике, драматурге, художнике… Его творческая одаренность настолько многопланова, что исследователям литературы нынешнего века хватит работы на многие годы. Мне повезло: об одном из самых самобытных ингушских поэтов мне рассказывал его племянник Джамбулат Богатырев. Он воспитывался у Али с четырех лет. Почему родные отдали мальчика на воспитание тому, кого официальная власть считала диссидентом? Как рождалась поэзия, которая и сегодня поражает своим масштабом, образностью и глубокой философичностью? Эти вопросы не давали мне покоя, и я с нетерпением ждала встречи с тем, кто помог бы открыть занавес в мир поэта и художника настолько неординарного, что не остается равнодушных среди тех, кто прикасается к его наследию.

Мы встретились с Джамбулатом (он разрешил обращаться к нему просто Булат) в Магасе на аллее имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Так сложилось, что сегодня он гость в республике. Блестяще образованный филолог живет со своей большой семьей (у него шестеро детей: четверо сыновей и две дочери, самому старшему 22 года, а младшему, про которого он говорит коротко и емко «командир наш», – 3,5 года) в Липецкой области. Условия более чем скромные, дом постройки 1957 года. На заработки ездит в столицу. Булат дорожный рабочий-вахтовик. Когда-то было по-другому, но накануне дефолта Булат решил организовать свой бизнес, в том числе и для того, чтобы иметь возможность вплотную заниматься творчеством своего дяди, издавать его произведения. Взял долгосрочный кредит при курсе доллара пять рублей. Но финансовый рынок рухнул одним днем. Кредит пришлось отдавать из расчета 33 рубля за доллар. Он потерял тогда все: и бизнес, и дом.

Джамбулат Богатырев, племянник Али

Татаровича Хашагульгова

Я смотрела на него как на пример очень достойной жизни в предложенных обстоятельствах. И мысль о том, что в моих телефонных контактах есть номера таких людей, согревает. Ими дорожу больше, чем знанием тайных номеров мобильников олигархов и власть предержащих.

Булат ни на йоту не отступил от тех образцов нравственности, которые дал ему Али. Уверена в этом. Как и в том, что судьба им готовила жесткие повороты и проверки. Гнула, била, не щадила. Или закаляла?

…Али не было и восьми месяцев, когда объявили приказ о всеобщем выселении ингушей. Они вернулись в 1957 году благодаря оттепели. Али вспоминал, как домой добирались несколько недель. Ему было 14 лет, когда он открыл для себя родную Ингушетию. Он уже сочинял стихи и неплохо рисовал. А вот писать

на ингушском научился только в шестом классе. И блестяще овладеть языком стремился всю жизнь. Булат считает, что Али добился своего. И в этом огромную роль сыграла его тяга к познанию родных мест после долгой разлуки.

«Он в молодости ходил по старикам, — говорит Булат. — Пополнял словарный запас словами и оборотами, которые вышли из употребления, архаизмами. Но слова мало собрать, их в сейф не положишь. Он нашел единственно правильный вариант: во всех своих стихотворениях использовал их. Это сложная творческая задача, а он искал и продумывал уникальные стихотворные формы, тщательно работал со словом, чтобы подобрать самое сочное, самое точное сравнение или определение. И это говорит о его таланте, особой гениальности. А помимо постоянной работы над самообразованием, этот могуче одаренный человек был патриотом своей Ингушетии, любил родину».

Али отлично владел и русским, и ингушским, сочинял на обоих языках. Переводил классиков русской литературы: Пушкина, Лермонтова, Никитина. Это говорит и о патриотизме, и о любви к родине и языку. При переводе сталкивались с тем, что не только такого слова в русском языке нет, но даже понятия не существует. Разные народы, быт, обычаи – перевести дословно невозможно. А как-то уйти от темы не получится, тогда это уже будет не Али Хашагульгов. Из-за особенностей национальной политики в СССР его родной язык десятилетиями оставался невостребованным. Не были созданы условия для его глубокого изучения. Да и о чем я говорю, если десятилетия ингушскому народу не давали жить на родной земле. Али вернул ингушам поэтику языка, но это, к огромному сожалению, пока мало кто понял. В том числе из тех, кто пишет образовательные программы для национальных школ. Поэтому до сих пор не востребованы яркость и колорит языка, уровень его знания низок. Отсюда исходит непонимание абстрактно-философской лексики, которой богаты произведения Хашагульгова. Но это-то как раз дело поправимое! Была бы воля.

Арест и зона

После школы в 1961 году Али поступил в Ростовский пединститут. Вечерами подрабатывал грузчиком: жить студенту на что-то надо было! На первом курсе упорный и увлеченный ингуш показал свою принципиальность. Реферат, с которым он выступил на семинаре по истории КПСС, вывел из себя преподавателя. Тема касалась национального вопроса. Али дал оценку самым громким партийным «проектам». Вспомнил многое: от депортации горцев с Северного Кавказа до ввода советских войск в Венгрию и жестокого подавления народных волнений в Грузинской ССР в 1956 году. После этого дерзкому подкованному студенту предложили покинуть стены альма-матер. Он перевелся в аналогичный вуз в Грозном на историко-философский факультет.

Пройдет всего два года, и 20-летний юноша вновь окажется в центре скандала, но на сей раз его последствия будут ужасными. После институтского поэтического вечера, где он читал свои стихи, за ним пришли сотрудники КГБ ЧИАССР и предъявили ордер на арест. Полдня шел обыск. Все найденное, в том числе стихи, кагэбэшники забрали. Безвозвратно. Много позже Али, давая интервью местной газете, сказал, что не держит зла ни на кого. Просит только вернуть ему архив, забранный КГБ… Великое умение прощать и видеть главное.

Генерал Серго Давлианидзе

Его осудили на четыре года. Наказание он отбывал в Мордовии. Компанию ему составили многие «шестидесятники», поверившие в оттепель: Ю. Даниэль (переводил стихи Али), А. Синявский (стал духовным товарищем, которому Али безмерно доверял), Кнут Скуениекс, литератор из Латвии. В заключении он познакомился с генералом Серго Давлианидзе. Тот в 1956 году остановил расстрел гражданского населения в Грузии. Перейдя на сторону гражданского населения при полном параде, в генеральской форме, он встал перед дулами автоматов, прервав кровопролитие. Думал ли Али, что так тесен мир и что события, о которых он говорил на семинаре, коснутся его настолько близко? На расстоянии вытянутой руки, а скорее в зоне рукопожатия, будет стоять народный герой Грузии, о котором он только слышал…

О том, как относилось к Али начальство, Булат показал на таком примере. Узнав, что Али Хашагульгов поэт, начальник лагеря вызвал его к себе и велел написать стихотворение, посвященное дню рождения его жены. А лучше оду. Решил проявить неслыханную оригинальность. Али отказался. Взбешенный начальник приказал посадить его в морозильную камеру. Али провел в ней сутки. Он рассказывал, как пережил их. Чтобы не потерять сознание, он мысленно представлял, что находится на жарком солнце, на пляже, на побережье.

Ровно через сутки о том, что Али наказан так жестоко, узнали заключенные. Первыми – его друзья-латыши. Подняли бунт. Их поддержали грузины и другие, по цепочке. Начальник, испугавшись за свою шкуру (последствия самодурства могли подпортить его карьеру), приказал выпустить Али. В русском языке даже нет такого глагола, чтобы описать его состояние. Его не выпустили, его выдолбили изо льда. Али сказал тогда, что тепло, которое давало бьющееся сердце, не позволило сковать грудь, и он мог дышать. Это и спасло. Голова, руки, ноги уже покрывались льдом. Человека, который прошел такие муки, уже вряд ли можно было чем-то испугать.

Спасение от одиночества

В 1967 году Али Хашагульгов, к которому теперь навсегда прикреплен статус опального, выходит на свободу. Впрочем, свобода весьма условна: ему нельзя жить в крупных городах, нельзя выходить из дома после 22:00 и, естественно, нельзя публиковаться. В разной степени жесткости эти запреты будут действовать до начала перестройки.

Могу представить, насколько перевернулся мир для него, еще очень молодого человека, всего за четыре года. В заключении он имел возможность общаться с единомышленниками, а на свободе планомерно травили: не давали восстановиться в вузе, тотально контролировали по каждому месту работы. Кем только ему не пришлось работать! Корректор, учитель ингушского языка, дворник, сторож, художник-оформитель, дорожник и т.п. – его трудовая биография оказалась на редкость богатой. Система не давала Али закрепиться нигде, выдавливала его, стремясь сломать.

Булат вспоминает, как познакомился с дядей. Из тюремного барака Али вернулся к своей сестре. Увидел четырехлетнего Булата и попросил, чтобы мальчик составил ему компанию. «От одиночества, наверное. Он мало кому доверял, можно сказать, никому», – говорит мой собеседник. К этому моменту Али уже представлял, насколько велики щупальца спрута под аббревиатурой КГБ. Среди тех, кто подавал ему в институте руку для приветствия, вызывал для задушевного разговора, были в том числе и осведомители ведомства. И их показания также укрепили обвинительное заключение. «Больше всего его предавали друзья из близкого окружения. Агенты доносили. Он был очень замкнут, когда вернулся из мест заключения», – рассказал Булат.

С дядей ему было интересно. И, наверное, родные также почувствовали это, доверив дяде воспитание племянника. Али был не только талантливейшим поэтом и художником, но и педагогом. «Я еще в школу не ходил, а уже запоем читал и знал наизусть стихи Лермонтова, Пушкина, басни Крылова. Мне было приятно рядом с ним. Он устроил меня в школу, был рядом. В детстве я не понимал сущность его замкнутости. Очень добрый, очень спокойный, характер у него был редкий для ингуша. Кто-то, глядя на него, мог сказать: «Какой мягкий, тряпка, ни рыба ни мясо». Но этот человек глубоко бы ошибался. При всем своем спокойствии Али имел очень твердый, железобетонный характер. Если он говорил нет, то его нельзя было ни запугать, ни подкупить, ни пулей заставить изменить решение. Всегда был за правду. Кстати, когда его арестовывали, то чего только ни предлагали за покорность и молчание, даже пост министра культуры…»

Без права публикации

Об атмосфере тех лет говорит и еще один мрачный штрих. Поэма «На Родину», которую писал поэт школьником в поезде, возвращаясь домой, также найдет отражение в обвинительном заключении. А вот первые сборники Али Татаровича Хашагульгова начнут издаваться только в 1985 году! «Страна гор» – его первое официальное издание. После увидят свет сборники «Первый цветок» (1987), «Золотой мир» (1992), «Автопортрет» (1996), «Высокая вера» и «Отцовские горы, отцовские села» (1999). Однако многие из них тут же станут раритетом как изданные малой серией… Писать без права публикации, «в стол», – эта участь коснулась многих творческих людей в советский период. Такое принудительное затворничество было для них суровым испытанием. И физическим в том числе: не писать они не могли. Но именно эти люди сохранили для нас по-настоящему ценное литературное наследие. «Я много читал поэтов ингушских, русских, античных, – говорит Булат. – Бывают люди просто талантливые, бывают просто хорошие рифмоплеты, которые напишут произведение и спокойно занимаются другими делами, имеют иные хобби, интересы. А для Али Хашагульгова жизнь вне поэзии не существовала. Я не помню, чтобы он не написал за день хоть строчку».

Отец Булата Руслан понимал и уважал Али Хашагульгова. Но сказать открыто об этом не мог. Он был прокурором, уважаемым и авторитетным человеком. Справедливый, как отзывались о нем люди, что, согласитесь, большая редкость в то время (да и не только в то). Имел два высших образования: окончил Саратовский юридический с отличием и одновременно заочно обучался на историческом факультете педагогического университета.

Рукописи все-таки горят…

Булат, унаследовав от отца отличные способности к обучению, под руководством дяди блестяще раскрылся. В 15 лет он уже окончил школу. Поступил в Грозном в Чечено-Ингушский государственный университет им. Л. Толстого на филологический факультет. «Учился легко, русскую литературу я знал с детства, – вспоминает он. – Преподаватели меня ценили».

В 1983 году вышел указ, ужесточивший возможности отсрочки от армии для молодых людей призывного возраста. Булата призвали в ряды вооруженных сил. Надежды на учебу в литинституте пришлось оставить. Вернулся через два года – и снова оказался рядом с дядей. Постоянно жил и работал в Грозном. Продолжал учебу. Но позже по семейным обстоятельствам (заболела мать) был вынужден взять академический отпуск. Устроился преподавателем в школу.

На этом «мирная» биография моих героев закончилась. «Дудаевщина» и первая чеченская война перевернули их жизнь. Только перевернули, и уже это можно считать везением. Хотя от смерти они были на волоске.

Али Хашагульгов потерял тогда все и чудом остался жив. Дело было так. Он жил в Грозном на проспекте Революции в доме №1 рядом с поющим фонтаном. Это очень красивое место, которого уже нет, но забыть его невозможно. Работал тогда в газете «Сердало». И вот в новогоднюю ночь (ту самую, кровавую, перед штурмом Грозного) к нему заехал редактор Магомед Барахоев. Стал уговаривать все бросить: «Ради Бога, уедем отсюда. Я забрал весь тираж, работы больше не будет, все остановлено». Али не соглашался: «Я у себя дома, я мирный гражданский человек, меня это все не касается. Здесь живу и дом не брошу!». Он не представлял, как мог оставить прежде всего превосходную обширную библиотеку, картины… К тому моменту уже было очевидно, что Али состоялся и как величайший художник. Барахоев сдался, отступился, решив ехать один. Тем временем начиналась бомбежка, слышны были взрывы. Али вышел его проводить к машине метров за 30 от дома. Они стояли возле автомобиля, прощались. В этот момент глубинная бомба упала на дом, и он сложился как игрушечная коробочка. Али остался в том, в чем вышел проводить, – в одной рубашке. В огне горели бесценные книги и картины… Зима хоть и теплая в Грозном, но не настолько. Никакого другого варианта, кроме как сесть в машину и уехать из горящего города, ему Всевышний не оставил.

Театральный роман

Булат тоже вернулся в Ингушетию. Об учебе не могло быть и речи: бандиты убили ректора, проректора, преподаватели разъехались, студенты тоже. А вот Али судьба приготовила неожиданное предложение. В 1995 году в Ингушетии шел набор в легендарное театральное училище имени Щукина. И ему предложили преподавать ингушский в Щуке. Он согласился. Вот тут и раскрылась еще одна грань его таланта как яркого переводчика. Рассказывает Булат: «Али блестяще подготовил пьесу по роману Идриса Базоркина «Из тьмы веков». Перевел его на ингушский язык до того чисто и образно, что получилось гениальное произведение, буквально шедевр. На премьере присутствовал сам ректор – Владимир Этуш. Постановка стала ярким театральным событием. Сочный и образный язык Хашагульгова гармонично дополнили молодые актеры с помощью необыкновенной пластики движений. Было ощущение полного погружения в средневековую Ингушетию. Все передали идеально: обычаи, традиции, национальные костюмы, движения. Уверен, что ни до, ни после подобного спектакля не было и не будет».

С Идрисом Базоркиным Булат был знаком. Он вспоминал, как в начале 80-х тот гостил в Армхи. Али тогда работал в санатории. «Мы предприняли поход на Столовую гору: Идрис, его дети, Аза Базоркина, я и Али. К вечеру пришли только к подножию. Остановились на ночлег в Бейни, разожгли костер, и вот там Али впервые прочитал Идрису Базоркину перевод запева к его роману на ингушском языке: «Горные вершины, громады скал…». Идрис слушал его очень внимательно, было видно, что проникся: когда Али закончил, у него на глазах выступили слезы. Я тогда не понял его отзыва, но запомнил, что он говорил: «Если бы я, Али, знал ингушский язык хотя бы наполовину так же, как ты, то чувствовал бы себя самым счастливым и богатым человеком на свете». Он произнес это с волнением. Очень трагичная судьба у человека», – рассказал Булат.

Мадина Хашагульгова (в девичестве

Инаркиева)

У Али было двое детей: сын Анзор и дочь Сата (имя из ингушской мифологии). Юноша был студентом Щукинского училища, учился в той самой ингушской группе, в спектакле играл роль Чаборза. О нем отзывались как о способном талантливом студенте. Но труппа распалась, времена тогда были не театральные... Сейчас Анзор с семьей живет за границей. Не в России и дочь Али. Она замужем. С детьми живет вдова поэта Мадина (в девичестве Инаркиева). Она музыкальный этнограф. С гармошкой исходила ингушские горы вдоль и поперек, собирая по аулам песенные и поэтические «преданья старины глубокой». Вот так и сошлись они с Али, неслучайно приглянувшись друг другу. Быть женой художника было ой как нелегко! И дело не только в том, что власть официально причислила его к антисоветчикам. Али нравился женщинам. И этот факт был приятен и ему.

Прощание с горами

Я спрашиваю у Булата, где можно увидеть картины Али. Увы, многие сгорели, но художник часть восстановил, сохранились и те, что он дарил. К счастью, нам есть что хранить.

В 1961 году Али масляными красками написал первую картину, которая называлась «Рубка леса». Через 22 года в Назрани открылась его первая персональная выставка. Зрителей было много, а отзывы критиков оказались самые положительные. Отметили и самобытность автора, и его кажущуюся необычайно простой манеру письма. И нетипичный взгляд на горы, селения ингушей. Создавалось «впечатление, будто эти каменные гряды живут, растут, мыслят – подобно живым существам», – писали критики, отмечая его соавторство с природой, открытие нового мира гор.

В Государственном музее изобразительных искусств Республики Ингушетия в Карабулаке в 1998 году состоялась авторская выставка «Дыхание гор». Последняя при жизни Али. В экспозиции было представлено свыше 100 живописных произведений художника. Большая часть из них написана в последние годы. Булат вспоминал, как открывали выставку, подробности приезда Али. Он организовал его поездку в горы вместе с Вахой Хамхоевым, Иссой Барханоевым (обоих уже нет в живых). Он знал и понимал, насколько Али этого хочется.

Они поднялись в Эгикал, посетили могилу Идриса Базоркина.

На могиле Идриса Базоркина

«Мы стояли и разговаривали. И Ваха тогда спросил: «Как ты думаешь, Али, если бы и наш жизненный путь закончился как у Идриса, в родовых местах?» У него – в Эгикале, у Али – в Лейми, а мой – в Хамхи. Хашагульгов посмотрел на него и сказал: «У-у-у! Такого счастья нам не дано». Он был настолько скромным человеком, что считал себя недостойным быть похороненным, как Идрис Базоркин, рядом с родовыми башнями, на земле предков. Я это запомнил».

В Лейми

Это, как оказалось, был последний приезд Али в Ингушетию. И сложилось, что Булат организовал его отлично. Всевышнему было угодно так. Они побывали в Яндаре – в родовом селе, где жили. После этого Али вылетел в Москву, а Булат поехал в Липецк. Ему необходимо было продать машину, чтобы часть средств вложить в издание книги. Но быстро сделать это не удалось. В Липецке его и догнала плохая новость. Ему позвонили и спросили: знает ли он, что Али тяжело болен?

«Я бросаю все и в ту же ночь выезжаю в Москву, – рассказал Булат. – Через Хабриева Бекхана нашел Али уже в другой квартире. Когда увидел его – ужаснулся. Будь встреча на улице – мимо прошел бы, не узнал. Два месяца я не отходил от него. И он допускал к себе только меня. Я видел, как он уходил. Это был подвиг. Врач, которого я вызвал в последнюю ночь, сказал: «Это единственный человек на моей памяти, который уходит без единого укола наркотиков, испытывая адские боли».

Али был верующим. Я уверена, что это и помогло ему справиться с еще одним тяжелейшим испытанием. Кстати, и в религиозном вопросе он имел обширные знания, изучал все религии мира, их историю. При этом часто вспоминал и цитировал строку из Корана: «Я создал людей, чтобы они поклонялись мне». На его взгляд, религиозный фанатизм был так же страшен, как проявления сталинизма. После смерти многие спрашивали Булата о завещании. «Была последняя воля, – говорит он. – Я ее выполнил, категорически настоял, чтобы его похоронили в Лейми. Я знаю, что он, думая о смерти, мечтал покоиться именно там». Ухаживают за захоронением, конечно, Булат и брат Али Умар.

Могила Али Хашагульгова в Лейми

Отложенные открытия

Из парка мы переходим в кафе и продолжаем беседу за чашкой чая. Булат вспоминает о том, чему научил

его дядя. Мы открываем новую главу из жизни обоих. Наверное, для меня, как и для многих, Али и Булат – неразрывное целое.

Две линии одной судьбы

У Али была прекрасная память. Есть так называемый «лагерный цикл» стихов. Сразу огорчу любителей шансона: это не для них, эстетика иная. Такие стихи нельзя воспринимать дословно. Они поражают своей мощностью, жизнелюбием. Это только надо научиться понимать. Но я немного о другом: писать-то в лагере не разрешалось. Если при обыске находили стержень карандаша, то наказывали. Стихи он сохранил в памяти и записал, когда освободился.

Мой собеседник рассказывает, как Али учил его развивать память. «Ты сначала выучи первые четыре строчки. Больше не лезь. На другой день – еще четыре. Третье четверостишие не бери, а первые повтори. Потом на третий день – следующие четыре строчки, повторив предыдущие, выученные днями раньше. Только так запомнишь выученное надолго. А то, что заглатывается одним махом, и забывается очень быстро», – так говорил он мне! Я убеждался в этом неоднократно. И сегодня помню стихи, которые учил много лет назад».

Булату обидно, что сегодня падает массовый народный интерес и к поэзии вообще, и к творчеству его дяди в частности. «Знаете, сколько человек интересуется его поэзией? Максимум 10—20. Это обидно. Время такое, что материальные блага стали главным интересом в жизни. Меркантильность жуткая, о духовном, о культуре, о музыке, о поэзии, о картинах мало кто думает. Ужасаюсь правописанию, построению фраз в комментариях, которые появляются в СМИ. А ведь если нет языка, то нет народа. Язык – наше самое главное и бесценное богатство. Тем более ингушский, в котором заложено очень много информации. Некоторые считают его праотцом всех языков. Меня беспокоит, что таких знатоков языка, как мои преподаватели в университете Оздоева Фируза Гиреевна, Дахкильгов Ибрагим Абдурахманович, становится с каждым годом все меньше и меньше. Люди не вечны, уходят вместе с багажом знаний, с высочайшим уровнем знания языка. Сам Али всю жизнь изучал родной язык, есть даже стихотворение у него, посвященное этой теме», – говорит Булат.

Гений национальной поэзии, литературы, живописи – такие характеристики дают Али критики. Ему не было равных. И, надеюсь, новые поколения вайнахов эти выводы профессионалов, критиков не воспримут только на веру, а сами захотят убедиться и возьмут в руки сборники Хашагульгова.

Открытая книга

Булат считает одним из самых сильных последний сборник. «В нем есть очень философское стихотворение, где герой от имени Христа ведет речь о судьбе. Я испугался, не свой ли народ в целом Али имел в виду? Но в то же время видишь, что это сам Али Хашагульгов. Отличное произведение. К сожалению, рукописи самого сборника, который называется «Жертва Солнцу», неизвестно где находятся. Но они есть! И подстрочные переводы я могу точно сделать, потому что знаю его язык».

– Чего ж вы медлите, Булат?

– А кому это надо – вот в чем вопрос. Государство должно быть заинтересовано в развитии и сохранении национального языка.

…Не соглашусь! Если можем – то давайте не будем надеяться ни на кого, кроме себя. Булат, ничего и никого не надо ждать! Действуйте! Ведь Али никогда не рассчитывал на милость чужих. Вы сами рассказали мне очень показательную историю. Оперная певица Зейнаб Кодзоева, готовясь к защите дипломной работы, заявила профессорам, что будет исполнять ингушское произведение. Ученые мужи изумились: «Девушка, у вас же нет оперы». Она пообещала найти. Али написал для нее стихотворение, которое она спела на ингушском. Профессора были ошеломлены. Зейнаб была на похоронах поэта. Булат сожалеет, что не может ее найти, не до обмена адресами и телефонами тогда было. Булат делится своими ближайшими планами: съездить к Иссе Кодзоеву, которого арестовали вместе с Али по одному обвинению. И в лагере они сидели вместе. Кроме того, он не теряет надежды связаться с Баширом Хашагульговым, который занимает высокий пост в республиканском правительстве. Он надеется найти варианты поддержки выпуска сборников Али. И пусть тиражи будут даже такими скромными, как у тех, что теперь есть у меня. Булат подарил изданную небольшим тиражом в Назрани в 2007 году книгу «Слово об Али Хашагульгове» и тот самый сборник «АВТОПОРТРЕТ» (авторизованный перевод с ингушского Ибрагима Костоева). Его выпустило московское издательство «Возвращение» при жизни Али – в 1996 году. Рассказать об очевидном необычно, передать совершенство красоты, заложив в поэзию и живопись сакральный смысл увиденного, доступно только избранным художникам. Но иметь возможность познать их творчество должны все мы. Только так останется шанс расти духовно, пережить девятый вал эмоций и познать этот непередаваемый восторг от общения с вечностью.

В ДОМЕ-МУЗЕЕ А. БЛОКА

Время времени – рознь, судьба – судьбе.

У осени – тенор, у весны – альт.

С прекрасной дамой пришел я к тебе,

поэт Петербурга, северный скальд.

Мост. Дом над рекой, четвертый этаж.

Квартира – словно обойма ружья.

Здесь – прошлое – боль, надежда – мираж.

настоящее – занавес дождя.

Святая лира светлой красоты,

Голубых ран и туманов певец,

восторженно, гордо взираешь ты

на то, что сметет тебя наконец.

Остались апостолы без Христа.

«Иуда наш спасе!» – блаженный рек.

Двенадцать разбойников без креста

Распинали Русь и двадцатый век.

О тебе слагали: «Сгорел в борьбе.

Революционный держал он шаг».

С прекрасной дамой пришел я к тебе,

поэт Петрограда, северный маг.

Таинственно, торжественно, как сфинкс,

Приветил ты содруга по перу,

Того, кто был в безвременье как фикс,

Как ты, алхимик, схимник и гуру,

того, кто видел не только Кавказ,

но и Голгофу и соцреализм…

Варфоломеевская ночь не раз

Бросит еще тень на пророков жизнь.

Но силу духа жутью не убить,

не из догм ад и рай известны нам,

и поэт не откажется любить

истину в вине и прекрасных дам.

ГОРЕЦ

Как ты узнал, кто он?

Ты имел беседу с ним?

Нет. Он встал с места,

Когда я проходил мимо.

Хотя нам нравится весь мир,

Хотя мы любим все страны,

Ингушетия нам нравится больше.

Ингушетию мы любим больше,

Потому что Ингушетия

Не только наша любовь,

Не только наша гордость.

Она Родина нашей речи,

Она Отчизна нашей чести,

Она страна нашего народа,

Она кость нашей кости,

Она плоть нашей плоти,

Она кровь нашей крови.

Более того, теперь –

Она наша незаживающая рана.

***

Камни, камни, камни…

Много нужно камней, чтобы возвести одну башню.

Чтобы построить много башен – еще больше.

Для грядущего собираю я камни.

Строителей не будет, если не будет камней.

И башен не будет тогда в Ингушетии.

Ингуши не будут ингушами.

***

Есть три вещи, ради которых

не наложу на себя руки:

Свобода, Родина, Язык.

Есть три вещи, ради которых

я готов умереть:

Свобода, Родина, Язык.

ИЗ ЛАГЕРНОГО ЦИКЛА

(1963—1967)

МИР

(подстрочный перевод)

На две части раскололся мир, – сказал он.

– По одну сторону – я, по другую – враг.

Посмотрим, увидим, кто победит.

Враг силен. Это он сделал эти стены, замки, цепи.

У него есть оружие, злоба, жестокость, ложь, коварство.

А у меня что? Нежное сердце, юное тело, горячая любовь, правдивое слово.

Посмотрим, увидим еще – кто победит.

***

Ему показалось сегодня,

Будто железные прутья в окне зацвели.

Зеленая бабочка с прозрачными крылышками

Проникла сквозь щель. (подстрочный перевод)

ЗАПАХ ДОЖДЯ

В камеру, куда

ничто не могло проникнуть,

проник запах дождя.

Душа его рванулась,

подступила к горлу;

как у дикого зверя, затрепетали ноздри.

Между ним и дождем – стена,

глухая стена

двухметровой толщины…

После смерти

между мной и дождем

будет тоже два метра,

подумал он.

СПИЧКА

Он расщепил на четыре части спичку.

(Так раскалывал он когда-то стволы чинары.)

Ими я смогу четыре раза прикурить,

подумал он.

Стоит ли мой деревянный дом?

В какую сторону он был обращен?

Погасил ли я свет, когда уходил?

А что, если он и сейчас горит?

(авторизованный перевод Ибрагима Костоева)

ПОБЕГ

Полные звезд глаза матери

представились ему…

Из звезд он сотворил тропу –

Млечный путь.

По этой тропе

направился он домой…

Утром овчарки нашли его

замерзшим на болоте.

АВТОПОРТРЕТ

Камера – сажень в длину.

На полу – зеркало воды.

Я вижу в нем отражение

юноши двадцати двух лет

с черной мягкой бородой…

Кто ты? – спрашиваю его.

То ты! – отвечает мне эхо.

(авторизованный перевод Ибрагима Костоева)

МОНОЛОГ ГОРЦА

В переметной суме помещался мой надел,

поэтому я встал на сторону революции.

Полный рот земли дала мне новая власть.

ДЕРЕВЯННАЯ ЛОЖКА

У всех были алюминиевые ложки одного цвета, цвета цемента, цвета болота,

а у него –

разукрашенная красным, синим, желтым,

похожая на радугу – деревянная ложка…

Откуда? По какому праву владел он этим чудом?

Солнце на небе, подсолнух в поле,

играющий ребенок –

многое-многое из другого мира воскрешала она,

когда он вытаскивал ее из кирзового сапога

и ел баланду…

ПАЙКА

Он подобрал замерзшего воробья,

принес его в барак и отогрел…

Воробей не улетал, склевывал с его руки

крошки черного хлеба.

Одна пайка на двоих, – улыбался он. –

Ничего, доживем до весны как-нибудь…

Но воробей не дожил, человек – тоже…

(1967—1989)

(авторизованный перевод Ибрагима Костоева)

МЕД

Трутней развелось, говорил он,

улей полон до краев.

На каждую рабочую пчелу

четыре или пять жирных трутней.

Их кормить должна пчела,

матку кормить должна,

потомство кормить должна…

Откуда взяться меду!

МАТЬ

Только в детстве с нами бывает Бог,

только в детстве нас бережет его рука,

только в детстве нас сторожит его глаз…

Над спящим в колыбели ребенком

склонилась счастливая мать.

ВСЕ – ТВОЕ

О чем думаешь?

Все – твое!

Твои отцы, проливая кровь, завоевали это.

Земля твоя, небо твое,

вода твоя, недра твои,

и – завод, и – фабрика…

Мы их построили для тебя,

чтобы тебе была работа.

Работай!

Станешь героем труда.

Все – твое! Ты – хозяин!

А мы

всем этим

только распоряжаемся.

ВЫСОТА

Ползущий

раньше достигает высоты,

чем летящий.

Летящего видно всем –

Много у него врагов.

Ползущий –

сам всем враг,

его не видно,

а увидевшие

сторонятся с омерзением.

Когда летящий

комком кровавым

в серых бьется тучах,

ползущий,

достигнув высоты,

с победной ухмылкой

смотрит вниз…

Далее стихи в переводе Рамазана Цурова

МОНОЛОГ СТРОИТЕЛЯ БАШЕН

Я башни строил. Казалось в то время мне,

что будут тысячи лет башни мои жить.

Я думал, что новые поколения в нашей стране

их будут беречь и хранить.

Поэтому камень каждый я кровью своей поливал

и искорку сердца вкладывал в каждую щель,

чтобы враг наступающий в страхе дрожал,

а стрелы и камни все попадали в цель.

Крепость считал я главной в работе своей.

Крепость казалась главным богатством гор.

Но не сбываются в узкой цепочке дней

наши желанья издревле и до сих пор.

Чтобы крепких башен я больше строить не мог,

на рассвете глаза мои выколол враг, разбил

два хрустальных сосуда... Был остр клинок.

В Шане иль Хани, не помню, тогда я жил.

Много было мыслей, много было камней.

Знал я людей, знал их грехи и благодать.

Что стало с моими твореньями – вам видней.

Зачем говорю я об этом? Лучше молчать.

Какая польза? И кто меня здесь поймет?

Я молча строил, блага желая всем.

Я думал, башни – это свободы оплот.

Мечтать и думать легко, но только зачем?

Зачем вспоминать все, что казалось нам?

От этого мысли все покрываются льдом.

Пусть новых несчастий не видеть вашим домам.

Пусть счастье и радость в каждый стучится дом!

А башни мои пригодились, я знаю, вам...

Отары овец и ослы, и коровы в них.

Но знайте, не раб их строил назло врагам.

(Как больно видеть немощь сердец больных!)

Свободу, законы предков он охранял

и сердце свое положил на свободы алтарь,

чтоб мужества факел над нашей отчизной сиял

и чтобы сердца горячи и достойны, как встарь!

ГОРЦЫ

В горах, где лед вершин звенит,

звучат их голоса,

и пашут не поля они,

а пашут небеса.

В упряжке облака у них

и дымкой – борозда,

и солнце пахотою их

руководит всегда.

А ночью в борозды свои

бросают горсти звезд...

Скворец заводит песнь любви.

Напев красив и прост.

Он нам являет лик весны,

любовь и веру – с ней.

Кому те знаки не видны,

тот мертвого мертвей.

***

Белый, как крыло шифона,

падает ручей с обрыва,

и увенчан гребень горный

синей сланцевою гривой.

Словно девичьи ресницы,

тушью горизонт очерчен;

здесь живет и жил издревле

мой народ – высок и вечен.

Замки, жертвенники, храмы,

чурты, боевые башни,

склепы белые на скалах –

черный знак веков вчерашних,

родники, леса, покосы,

сладость пищи благородной,

жажда жизни, а в финале —

и достоинство ухода,

и любовь к отчизне, воле,

и природе поклоненье –

все оставлено отцами

нам и новым поколеньям.

***

Цветет алыча по ущельям Джейраха.

И снова – в разгаре весна!

Сияет Казбек в белоснежной папахе,

отметина только видна.

Черна, словно уголь, она и зимою.

(Нисколько не держится снег).

И все облака так нежданно порою

с нее начинают разбег,

затем расползаются. С края до края

все небо, как вата, бело.

В ущельях туманы все краски стирают —

скрываются горы, село...

Долины заполнены призрачной мглою,

как будто на множество лет.

Лишь редко появится там, за горою,

Хамчи Патараза свет.

***

Часами я люблю смотреть

на заросли ольхи,

где, как расплавленная медь,

струится Армхи.

Под низкий мостик, будто в дверь,

вода бежит, кипя...

Скажи мне, осень, что теперь

осталось у тебя?

Как в храме тихо, чисто здесь

и мысли высоки.

И дерево стоит в воде –

безмолвный страж реки.

***

Своды пещер повлажнели.

Капли о камень звенят.

Ветви лещины надели

легкий зеленый наряд.

Осень наступит – медведи

снова поселятся в них.

Любят медведи отведать

ядер орехов лесных.

(Вспыхнет, под солнцем играя,

жирно лоснящийся мех).

Их потому называют

горцы «медвежий орех».

К речке, под солнечным жаром,

тая, стекается лед,

прячась в репейнике старом,

греется молча удод.

По-человечески стоек

бурый, иссохший репей...

Дальше природу не стоит

мне беспокоить теперь.

Дальше хочу описать я

наши прекрасные сны,

что долгожданного счастья

вместе вкусить мы должны.

С прежнею юною силой

все всколыхнулось до дна.

Мне б не казалась унылой

только с тобою весна.

Эту пещеру любила

ты и уйти не могла...

То, что нас разъединило, —

зависть людская была.

Третью весну наши руки

рук не находят – мы врозь.

Горькую чашу разлуки

выпить и нам довелось.

***

Домик саманный стоит под скалою.

Вазой – гнездо на карнизе висит.

Пущенной крепкой рукою стрелою

ласточка к дому с добычей летит.

В этом бы домике жить и творить мне,

если бы мог я здесь жить и творить;

просто питаться, в размеренном ритме

в легких хулчи по ущельям ходить.

Острые пики вершин покоряя,

стал бы в пещерах тогда ночевать,

стал бы давать родникам имена я,

им свои новые строки читать.

Был бы тогда я доволен судьбою,

был бы богаче богатых, а в срок –

старцем глубоким с седой бородою

в эту бы землю кремнистую лег.

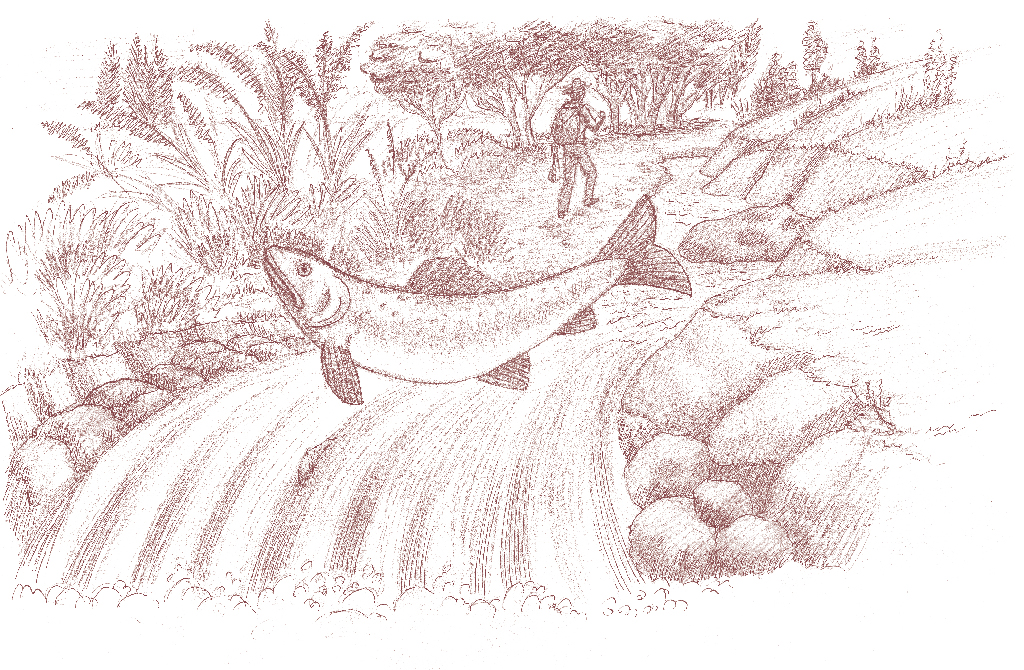

ФОРЕЛЬ

Форель блеснула в небе серебром,

дрожа, перевернулась, загорелась

в лучах заката – золотом литым.

Ушел рыбак. И тьма над Арамхи

сомкнулась. Отражение луны

возникло там, где вскинутая в воздух

сгорела серебристая форель.

***

Тепло. И воды Арамхи,

как кипяток, бурлят...

Террасы узкие уже

все вспаханы лежат.

И дико отощавший скот

весны берет дары,

но все еще, как жемчуг, бел

блестящий шлем горы.

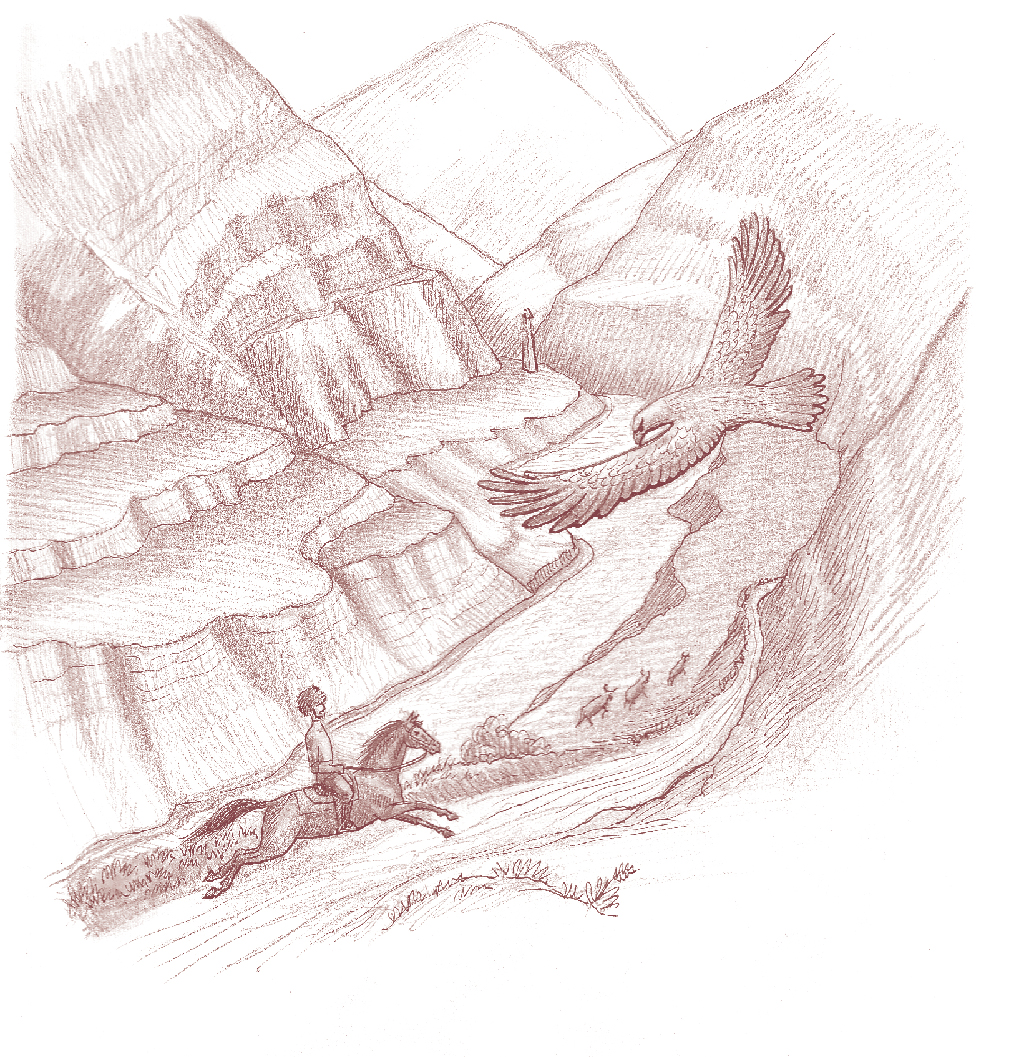

Вот всадник скачет по тропе

и эхо – от копыт...

По узкому ущелью вниз,

скользя, орел летит.

Как пухом, вьющимся плющом

еще не поросла,

вся в мелкой сеточке морщин

рябая спит скала.

***

Вот над обрывом окопы идут

лентою серой.

Глина с щебенкою смешаны тут

с желтою серой.

Словно коробки поставлены в ряд...

(Грани все стерты.)

Красноармейский стоял здесь отряд

в сорок четвертом...

Был пулеметчик к бою готов...

Так охраняли

девушек, женщин, детей, стариков,

чтоб не сбежали...

***

Пик жары. Но на вершине Шана

снег лежит. Он никогда не тает.

Словно белоснежная накидка,

лед по склону медленно сползает.

Сердцем каждый год к тебе гонимый,

молча совершаю восхожденье;

каждый раз твое величье видя,

не могу уйти без сожаленья.

В суете и гонке бесконечной

об одном твержу я неустанно:

Я б хотел, как с девушкой любимой,

вечно быть с тобой, вершина Шана.

***

Под ногами брод кремневый,

быстрая вода...

Жил здесь мастер знаменитый

Ханой Хинг тогда.

С уходящей в поднебесье

гордой головой,

он построил башню Хута,

Лялах, Хани свой.

У эпохи каждой вижу

знак свой, свой клинок...

Долото – оружье Хинга,

молот, молоток.

***

Женщиной, ребенка ждущей,

небо вдруг мне показалось.

Белоснежные вершины

были словно ноги неба...

Капли падали в запруду,

что построили ребята,

можжевеловые ветви

густо меж собой сплетая.

Я сидел на дамбе. Капли

на носках кружились в танце,

словно юные джигиты

в разлетевшихся черкесках...

***

Столп лучей пронзает облака...

Вижу я: под солнцем засияла

к небу устремленная всегда

боевая башня Эгикала.

День и ночь без остановки шел

дождь и наконец остановился,

и в тумане скрывшийся пастух

из тумана снова появился.

А в ущелье тишина, покой.

Незаметно вечер наступает,

и луна всплывает над горой.

Котелок с бараниной вскипает.

Как всегда, за трапезой ночной

чудные рекой рассказы льются.

Забываем мы свою печаль,

и волненья в прошлом остаются.

Вечер длится бесконечно. Так

вкусно никогда мы и не ели.

Выглянув в окно, увидел я,

как чуть-чуть вершины заалели.

До рассвета незаметно мы

просидели здесь, как оказалось...

Будто нас приветил Эги сам,

нам на миг короткий показалось.

***

Наконец ты видишь башню предков,

бурый цвет травы,

этажи, как каменные клетки,

и гнездо совы;

кости в склепах, опаленных солнцем,

и возню собак,

ястреба на узеньком оконце

и фамильный знак.

Видишь храм, разрушенный руками

варваров вдали...

Пятна от костров. Туристы.

Камни мохом поросли.

***

Стих мой – это трапеза голодным,

и язык забывшим – укоризна.

Стих мой, как свобода несвободным,

потерявшим родину – отчизна.

Стих мой, как мятеж для безмятежных,

и как вера – потерявшим веру;

ложе из цветов, из самых нежных.

Мера – в жизни потерявшим меру.

Стих мой – тело женщины любимой,

пламя очага, дорога к дому...

Стих мой – вечный и несокрушимый

Прометей, прикованный к Мят-Лому.

***

Гора Мецхал – спина верблюда.

Как бородавки – копны сена.

И аромат идет оттуда.

У родника, что появился

передо мной, как дар бесценный,

я отдохнуть остановился.

Перепела в кусты ныряют,

взлетают с шумом, и на скрипках

кузнечики в траве играют.

Сижу, как на краю колодца.

Рюкзак мой стал тяжелым, липким.

Плененной птицей сердце бьется.

Бородой горы Мецхальской

кажутся мне облака...

Морч внизу расположился;

камень клали на века.

Сам из Морча – словно стрелы,

устремляя в вышину,

башни Морча Яне Яраж

все построил, как одну.

Вижу плитами из сланца

крытый белоснежный склеп...

(На фасаде – в середине

глаз один, но он ослеп.)

Целый век не видя новых

«поселенцев», он стоит.

В нем, как дерево сухое,

старца мумия лежит.

– Кто, – спрашиваю. – Руку

дай, кивни мне головой!

...Из глубин непостижимых

отвечает: – Предок твой.

***

Сыплются без остановки снега.

Белый курхарс над горой.

Время морозов. Оленьи рога

падают этой порой.

Толстым ручьи покрываются льдом...

Все превращается в лед.

Горец тревожится: сено скоту

бережно, скупо дает.

Снег под ногами, как скрипка, звучит.

Люди стремятся в дома.

Узкой рыбешкою месяц стоит.

Так неуютна зима.

***

Облака над горами

так сильно похожи на горы,

что тот, кто гор наших не видел,

точно подумал бы: это горы и есть.

Гор самих не было видно в тумане,

только облака над ними,

но даже мне показалось,

что это наши горы.

А может быть, это и вправду

были не облака,

а отражающиеся в прозрачном зеркале неба

вершины гор?

***

Камень будто с белой костью, развороченной внутри.

Сколько видел он в прошедшем счастья, горя — посмотри!

Сколько лет здесь пролежал он – ты ответа не ищи –

камень воином далеким, выпущенным из пращи.

Как узнаю я, откуда прилетел он, кем он был,

воин этот, но врага он, видно, насмерть поразил.

Больше я о камне этом не узнаю ничего,

но в стихе своем прославлю силу твердую его!

***

Вот запруда – это сель нам построил здесь плотину.

Отражение луны вижу в рамке, как картину.

Ива в озерце стоит, сказочный конек трехногий...

Бусы с шеи ты сняла, платье с вырезом глубоким.

Без опаски, плавно ты в ледяные струи входишь.

Ровно – зеркало воды до груди твоей доходит.

Отражение луны тела твоего касалось...

Что с другой планеты ты – мне внезапно показалось.

***

Здесь живу в покое

рядышком с зарею.

Край луны, ликуя,

ухватить могу я.

Здесь не без успеха,

приручил я эхо...

Так живу я годы...

Как же вы живете?

ХАРП

Корабль, плывущий в море, —

замок Матиевых – Харп.

1

Харп – родина Мате.

Черт служил ему.

Приносил Мате он

с острых скал Мят-Лома

серый известняк.

Харп – родина Мате.

Черт служил ему.

Приносил Мате он,

к Армхи спускаясь,

сланцевый песок.

Харп – родина Мате...

Умер черт Мате

от разрыва сердца,

так и не дождавшись

завершенья башни...

2

Правда, что черт замок Мате

строил – я знаю точно...

Стены стоят на узкой гряде

и без раствора – прочно.

Башня цела – прямо над ней

облако остановилось.

Синий бурьян среди камней

всюду из щелей вылез.

Высок родник – пылью забит...

(Как в нем вода журчала!)

Замок Мате – горя, обид

ты перевидел немало.

***

Сосны меняют иголки и ржавчиной бурой

землю они устилают, покровом колючим.

Вижу коричневых крошечных ежиков стайку –

это пустыми бросается шишками белка...

Рыжим налетом покрыты лежащие камни,

ветви деревьев изломаны зимней лавиной.

Божьи коровки летают. На мху изумрудном

белыми пятнами радуют глаз шампиньоны.

В ШУАНСКОМ УЩЕЛЬЕ

Все здесь как песня:

дождями омытые камни,

серые, бурые скалы,

рябые от ветра,

мохом зеленым покрытые

древние сосны,

темные, влажные

своды и стены в пещерах,

где и без солнца –

я видел – цветы вырастают...

Все здесь наполнено

пращуров жизнью высокой;

в камешке, деревце каждом

оставлены ими

нам, приходящим,

заветы, законы и знаки.

МОХТЕ

Склепы подземные, полуподземные, солнечные –

все вы собраны здесь, под Шаном, в Мохте.

О, как вас много!

Нет мусульманских и христианских нет.

Есть ингушские

склепы подземные, полуподземные, солнечные.

Тысячелетия в них лежат.

***

На стене скалы полоска

тропки рукотворной,

как плетень упавший... Всюду

вьюн, пустивший корни.

Ниже – пропасть, словно тайна.

В страхе цепенею

и последнюю надежду –

корень жму в руке я.

***

Как кончики ножниц,

вонзенные в землю, –

солнечные лучи...

Словно шерсть облака.

Видно, стрижка большая

сегодня на небе была.

***

Столовая гора. В скале – пещера.

Как тайну берегли мы этот вечер.

Закончилось вино, совсем некстати.

Столовая гора. В скале – пещера.

Ты песнь мою не слышала, я знаю.

И твоего я голоса не слышал.

Был душен летний вечер и настолько

огромны были звезды золотые,

что в горлах наших застревали, помню...

Столовая гора. В скале – пещера.

***

Похожий на желтый кусочек халвы кукурузной,

дает мне старушка из Чми барбарисовый корень.

Советует, что он полезен для печени, почек...

Внимательно я на старушку смотрю. Как ребенок,

мала она телом, иссохла и сгорбилась вся.

Она вспоминает искуснейших лекарей горских

и их имена произносит, вздыхая о том,

что связи времен исчезают... Забыли теперь,

она говорит, все лечебные средства и травы.

Как много о травах те древние лекари знали,

а я лишь осколки от знаний великих храню

и некому их передать мне, мой мальчик...

ПОСВЯЩЕНИЕ

Башни предков, поселенья,

и не счесть мне, сколько раз

сердцем, красками, словами,

всей душой писал я вас.

Написать картину честно –

как по лезвию пройти,

мне сказал один художник,

встретившийся на пути.

Это правда. Только знаю –

будешь правду говорить,

друга, брата в этой жизни

у тебя не может быть.

Станешь ты тогда на свете

беспредельно одинок...

Даже матери не будет.

Будет рядом только Бог.

Одинока мысль и солнце

одиноко... Не секрет,

гений, только после смерти

ты появишься на свет.

После смерти, словно знамя,

имя бьется на ветру...

Узнаем мы с вами цену

лишь потухшему костру.

В дни свои, как сон иль сказку,

башни строили в горах

Гайте Гайри, Яне Яраж* —

имена звучат в веках...

Это гении, бесспорно.

И мечта моя жива:

как они сложили камни,

я б хотел сложить слова.

* Гайте Гайри, Яне Яраж – древние строители башен